L’apprentissage par l’expérience : révolution silencieuse de l’enseignement du management

Par Nisrine Hamdan

Directrice pédagogique EMIS Business School

À l’heure où les compétences pratiques et l’adaptabilité priment de plus en plus sur les connaissances théoriques pures, les méthodes d’enseignement traditionnelles révèlent leurs limites. Face à cette réalité, une transformation profonde s’opère dans l’enseignement supérieur et en particulier dans le domaine du management : l’apprentissage par l’expérience. Cette approche pédagogique innovante, qui place l’étudiant au cœur de situations concrètes et professionnalisantes, redéfinit fondamentalement la formation des futurs professionnels.

Loin des amphithéâtres bondés et des cours magistraux unidirectionnels, l’apprentissage expérientiel propose une immersion dans des problématiques réelles, développant simultanément savoir-faire et savoir-être. Les établissements d’enseignement supérieur et les écoles de commerce avant-gardistes intègrent désormais cette philosophie au cœur de leur projet pédagogique, conscients que les diplômés devront non seulement connaître, mais surtout savoir agir dans des environnements complexes et imprévisibles.

Cette évolution répond à une double exigence : celle des étudiants, en quête de formations plus concrètes et immédiatement valorisables, et celle des entreprises, qui recherchent des profils opérationnels dès leur sortie d’études. À travers cet article, nous explorerons les fondements de l’apprentissage par l’expérience, ses diverses applications dans l’enseignement supérieur, et les perspectives qu’il ouvre pour l’avenir de l’éducation.

Qu’est-ce que l’apprentissage par l’expérience ?

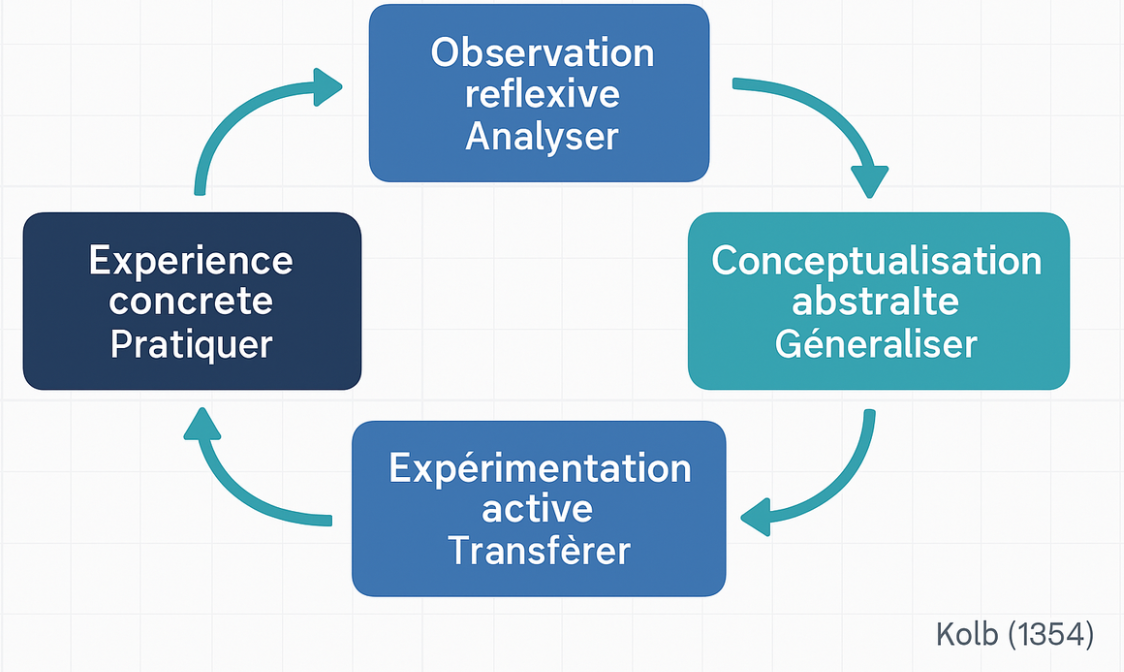

L’apprentissage par l’expérience, ou apprentissage expérientiel, repose sur un principe fondamental : on apprend mieux en faisant qu’en écoutant passivement. Théorisé par David A. Kolb dans les années 1980, ce modèle pédagogique s’articule autour d’un cycle en quatre phases : l’expérience concrète, l’observation réflexive, la conceptualisation abstraite et l’expérimentation active.

Contrairement à l’enseignement traditionnel qui privilégie la transmission verticale du savoir, l’apprentissage expérientiel place l’étudiant au centre du processus éducatif. Il devient acteur de sa formation, développant ses compétences à travers des situations authentiques qui stimulent sa réflexion critique et sa capacité à résoudre des problèmes complexes. Selon Kolb (1984), pour que les apprenants soient efficaces, ils doivent maîtriser quatre sortes de capacités différentes : capacités à l’expérience concrète, capacité à l’observation réflexive, capacité à l’abstraction conceptuelle, et capacité à l’expérimentation active. Ainsi dans son processus d’apprentissage, l’apprenant alterne entre son rôle d’acteur et de spectateur, passant d’une participation active à une posture d’analyse plus distanciée et globale.

Fondements théoriques de l’apprentissage par l’expérience

L’apprentissage par l’expérience s’appuie sur plusieurs fondements théoriques, qui remontent au début du XXe siècle, et issus de la philosophie, de la psychologie et des sciences de l’éducation. John Dewey (1938), philosophe et pédagogue américain, fut l’un des premiers à formaliser l’importance de l’expérience dans le processus éducatif. Dans son ouvrage « Experience and Education », Dewey affirme que « toute éducation authentique provient de l’expérience » et que l’apprentissage se produit lorsque l’expérience est transformée en connaissance par la réflexion.

Kurt Lewin (1951), psychologue allemand, a également contribué significativement à cette approche en développant la théorie du champ et la recherche-action. Ses travaux ont mis en évidence l’importance du feedback dans l’apprentissage et ont jeté les bases de l’apprentissage en groupe, soulignant que l’expérience immédiate concrète est le point de départ de l’observation et de la réflexion.

Jean Piaget (1973), avec sa théorie du développement cognitif, a proposé une approche constructiviste en démontrant que l’apprentissage résulte de l’interaction entre l’individu et son environnement. Selon Piaget, l’intelligence se développe à travers un processus d’adaptation qui comprend l’assimilation (intégration de nouvelles expériences dans les schémas existants) et l’accommodation (modification des schémas existants pour intégrer de nouvelles expériences).

C’est cependant David A. Kolb (1984) qui a synthétisé ces différentes approches pour formuler sa théorie de l’apprentissage expérientiel, aujourd’hui largement reconnue comme le cadre conceptuel dominant dans ce domaine. Son modèle cyclique en quatre étapes (expérience concrète, observation réflexive, conceptualisation abstraite et expérimentation active) offre un cadre structuré pour comprendre comment l’expérience se transforme en apprentissage.

Les travaux de Schön (1983) sur la « pratique réflexive » ont enrichi cette approche en soulignant l’importance de la réflexion pendant et après l’action. Schön distingue la « réflexion dans l’action » (pendant l’expérience) et la « réflexion sur l’action » (après l’expérience), deux processus complémentaires qui permettent aux apprenants de tirer pleinement parti de leurs expériences.

Les neurosciences cognitives apportent également un éclairage précieux sur l’efficacité de l’apprentissage expérientiel. Zull (2002) a établi des correspondances entre le cycle d’apprentissage de Kolb et les fonctions cérébrales, démontrant que l’apprentissage expérientiel engage différentes régions du cerveau, ce qui favorise la création de connexions neuronales plus robustes et une mémorisation plus durable.

Enfin, la théorie des intelligences multiples de Gardner (1983) et les travaux sur l’intelligence émotionnelle de Goleman (1995) soutiennent également l’approche expérientielle en reconnaissant la diversité des modes d’apprentissage et l’importance des compétences non cognitives dans le développement professionnel. Ensemble, toutes ces approches posent les bases d’une pédagogie active, centrée sur l’apprenant et sur le sens de ce qu’il vit.

Les différentes formes d’apprentissage par l’expérience

L’apprentissage expérientiel se décline en de multiples formats, chacun offrant des bénéfices spécifiques. Dans les écoles de commerce, les principales méthodes pédagogiques expérientielles adoptées pour favoriser un processus dynamique de construction des connaissances sont :

Les études de cas : Au-delà des cas théoriques, les étudiants analysent des situations d’entreprises existantes, parfois en collaboration directe avec leurs dirigeants. Cette méthode, popularisée par Harvard Business School depuis 1920, permet de confronter les théories aux réalités du terrain . Selon Hammond (1980), l’étude de cas développe particulièrement la capacité d’analyse critique et la prise de décision en contexte d’incertitude. Les recherches de Bridgman et al. (2016) ont démontré que cette approche permet aux étudiants de développer une compréhension plus nuancée des problématiques managériales complexes, en les exposant à la multiplicité des facteurs contextuels qui influencent les décisions organisationnelles.

Les simulations : Ces exercices immersifs reproduisent les dynamiques et les défis du monde professionnel dans un environnement contrôlé. Les étudiants y prennent des décisions stratégiques et en observent les conséquences, développant ainsi leur capacité d’analyse et leur prise de recul. D’après Salas et al. (2009), les simulations permettent de développer des compétences techniques et comportementales dans un cadre sécurisé, où l’erreur devient source d’apprentissage plutôt que d’échec. Une méta-analyse conduite par Vlachopoulos et Makri (2017) a révélé que les simulations améliorent significativement l’engagement des étudiants, leur motivation intrinsèque et leur capacité à transférer les connaissances théoriques vers des situations pratiques.

Les projets de consulting : Encadrés par des professeurs et des professionnels, les étudiants répondent à de véritables problématiques d’organisations partenaires. Cette approche leur permet de mettre en pratique leurs connaissances tout en se confrontant aux contraintes réelles du monde professionnel. Selon Cooke et Williams (2004), ces projets constituent une « zone d’apprentissage fertile » où les étudiants développent simultanément des compétences techniques, relationnelles et méthodologiques. L’étude longitudinale de Grossman (2002) a démontré que les étudiants ayant participé à des projets de consulting présentent une meilleure capacité à gérer l’ambiguïté et à s’adapter aux environnements professionnels changeants.

Les hackathons et challenges d’innovation : Ces événements intensifs, souvent organisés sur quelques jours, poussent les étudiants à développer des solutions créatives à des problèmes concrets. Ils favorisent l’esprit d’équipe, la gestion du temps et la capacité à pitcher des idées. Selon Porras et al. (2019), ces formats accélérés stimulent particulièrement la créativité collective et la résilience face à la pression temporelle. Une étude de Nandi et Mandernach (2016) a révélé que les participants aux hackathons développent des compétences transversales essentielles comme la résolution collaborative de problèmes et l’agilité intellectuelle, tout en renforçant leur réseau professionnel.

Les bootcamps : Ces programmes intensifs et immersifs, généralement de courte durée (quelques semaines à quelques mois), sont centrés sur l’acquisition rapide de compétences spécifiques à travers une pratique intensive. Particulièrement populaires dans les domaines du développement informatique, du design et de l’entrepreneuriat, les bootcamps privilégient l’apprentissage par la pratique et les projets concrets. Selon Waguespack et Babb (2019), cette approche pédagogique accélérée permet aux apprenants d’acquérir des compétences opérationnelles en un temps record, répondant ainsi aux besoins urgents du marché du travail.

Les learning expeditions : Ces voyages d’études immersifs permettent aux étudiants de découvrir des écosystèmes d’innovation, des pratiques professionnelles différentes et d’élargir leur vision du monde à l’international.

Les learning expeditions : Ces voyages d’études immersifs permettent aux étudiants de découvrir des écosystèmes d’innovation, des pratiques professionnelles différentes et d’élargir leur vision du monde à l’international. D’après Oddou et al. (2013), ces expériences transformatives développent particulièrement l’intelligence culturelle et la capacité d’adaptation à des environnements inconnus. Une étude de Pless et al. (2011) a montré que les learning expeditions, lorsqu’elles sont structurées autour d’objectifs pédagogiques précis et accompagnées de temps de réflexion guidée, permettent aux participants de développer une conscience globale et une sensibilité interculturelle difficilement accessibles dans un cadre d’enseignement traditionnel.

Les stages et l’alternance : Ces formats d’immersion en entreprise représentent la forme la plus complète d’apprentissage expérientiel. L’alternance, en particulier, permet une fertilisation croisée continue entre théorie et pratique, l’étudiant pouvant immédiatement appliquer en situation professionnelle les concepts abordés en cours. Selon l’étude longitudinale de Kuh (2008), ces expériences professionnelles intégrées au cursus constituent l’un des facteurs les plus déterminants de l’employabilité des diplômés. Les travaux de Tynjälä (2008) ont démontré que l’alternance favorise le développement d’une « expertise adaptative », permettant aux étudiants de naviguer avec aisance entre les connaissances théoriques et leur application pratique dans des contextes variés.

Les serious games et la réalité virtuelle : Ces outils technologiques créent des environnements d’apprentissage interactifs où les étudiants peuvent expérimenter sans risque des situations professionnelles complexes. Selon Connolly et al. (2012), ces dispositifs numériques favorisent particulièrement l’engagement cognitif et émotionnel des apprenants, tout en permettant une personnalisation du parcours d’apprentissage. Une méta-analyse de Sitzmann (2011) a révélé que les serious games améliorent significativement la rétention des connaissances (+11%) et le développement des compétences (+20%) par rapport aux méthodes d’enseignement traditionnelles, notamment grâce à leur capacité à simuler des environnements complexes et à fournir un feedback immédiat et personnalisé.

L’apprentissage par l’expérience représente bien plus qu’une simple tendance pédagogique : c’est une réponse adaptée aux exigences du monde professionnel contemporain. En plaçant l’étudiant au cœur de situations concrètes et en favorisant l’acquisition de compétences pratiques, cette approche transforme profondément l’enseignement supérieur.

Les établissements qui intègrent ces méthodes innovantes dans leur ADN pédagogique préparent leurs étudiants non seulement à obtenir un diplôme, mais surtout à devenir des professionnels agiles et opérationnels. Dans le contexte spécifique des programmes de MBA, l’apprentissage par l’expérience répond parfaitement aux exigences du développement des « soft skills » – communication, leadership, intelligence émotionnelle et autres – compétences désormais aussi valorisées par les recruteurs que l’expertise technique. Par ailleurs, dans un environnement économique où l’adaptabilité et la résolution de problèmes complexes sont devenues des compétences essentielles, l’apprentissage expérientiel constitue un véritable avantage compétitif.

L’avenir de l’enseignement supérieur en général et l’enseignement du management en particulier s’écrit désormais à travers ces pédagogies actives qui réconcilient théorie et pratique, réflexion et action, savoir académique et intelligence situationnelle. Pour les futurs étudiants, le choix d’une formation intégrant ces approches expérientielles pourrait bien être déterminant pour leur réussite professionnelle.

Bibliographie

- Bridgman, T., Cummings, S., & McLaughlin, C. (2016). Restating the case: How revisiting the development of the case method can help us think differently about the future of the business school. Academy of Management Learning & Education, 15(4), 724-741.

- Connolly, T. M., Boyle, E. A., MacArthur, E., Hainey, T., & Boyle, J. M. (2012). A systematic literature review of empirical evidence on computer games and serious games. Computers & Education, 59(2), 661-686.

- Cooke, L., & Williams, S. (2004). Two approaches to using client projects in the college classroom. Business Communication Quarterly, 67(2), 139-152.

- Dewey, J. (1938). Experience and Education. Kappa Delta Pi.

- Gardner, H. (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. Basic Books.

- GlobalEd Educators. (2013, 10 septembre). The Harvard Business School and the case study method: Like a horse and carriage. .

- Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. Bantam Books.

- Grossman Jr, T. A. (2002). Student consulting projects benefit faculty and industry. Interfaces, 32(2), 42-48.

- Hammond, J. S. (1980). Learning by the Case Method. Boston, MA: Harvard Business School.

- Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

- Kuh, G. D. (2008). High-Impact Educational Practices. Washington, DC: Association of American Colleges and Universities.

- Lewin, K. (1951). Field Theory in Social Science: Selected Theoretical Papers. Harper & Brothers.

- Nandi, A., & Mandernach, M. (2016, February). Hackathons as an informal learning platform. In Proceedings of the 47th ACM Technical Symposium on Computing Science Education (pp. 346-351).

- Piaget, J. (1973). Psychology and Epistemology: Towards a Theory of Knowledge. Grossman.

- Porras, J., Knutas, A., Ikonen, J., Happonen, A., Khakurel, J., & Herala, A. (2019). Code camps and hackathons in education-literature review and lessons learned.

- Raelin, J. A. (2008). Work-Based Learning: Bridging Knowledge and Action in the Workplace. John Wiley & Sons.

- Salas, E., Wildman, J. L., & Piccolo, R. F. (2009). Using simulation-based training to enhance management education. Academy of Management Learning & Education, 8(4), 559-573.

- Schön, D. A. (1983). The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. Basic Books.

- Sitzmann, T. (2011). A meta‐analytic examination of the instructional effectiveness of computer‐based simulation games. Personnel Psychology, 64(2), 489-528.

- Tynjälä, P. (2008). Perspectives into learning at the workplace. Educational Research Review, 3(2), 130-154.

- Vlachopoulos, D., & Makri, A. (2017). The effect of games and simulations on higher education: a systematic literature review. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 14, 1-33.

- Waguespack, L. J., & Babb, J. S. (2019). Toward visualizing computing curriculum: The challenge of course prerequisite dependency. Information Systems Education Journal, 17(4), 51-69.

- Wurdinger, S. D., & Carlson, J. A. (2009). Teaching for Experiential Learning: Five Approaches that Work. R&L Education.

- 24. Zull, J. E. (2002). The art of changing the brain: Enriching teaching by exploring the biology of learning. Stylus Publishing, LLC.